Abfluss, Abflussgeschehen

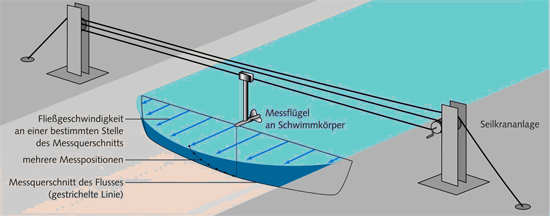

Niederschlag, der in Bächen und Flüssen oberirdisch abfließt wird als Abfluss bezeichnet. Er wird gemessen als Wassermenge pro Zeiteinheit und wird in Kubikmeter pro Sekunde (m³/sec) angegeben. Der Abfluss wird indirekt über die Geschwindigkeit des Wassers gemessen. Die mittlere Fließgeschwindigkeit wird multipliziert mit der durchflossenen Querschnittsfläche (m² x m/s=m³/sec). Diese Messungen werden in größeren zeitlichen Abständen bei unterschiedlichen Wasserständen durchgeführt. Daraus wird eine Abflusskurve erstellt. Jedem gemessenen Wasserstand kann über diese Abflusskurve eine zugehörige Abflussmenge zugeordnet werden.

Messung des Abflusses (Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt)

Künstliche Abstürze sind im Prinzip kleine Wehre. Die Funktion von künstlichen Abstürzen ist, den Wasserspiegel eines Gewässers nach einer erosionsbedingten Eintiefung wieder anzuheben und das Gefälle und damit die Fließgeschwindigkeit zu reduzieren (vgl. Wehr). Dadurch steigt der Grundwasserstand oberhalb des Absturzes. Zugleich wird durch die verringerte Transportkraft des Wassers eine weitere Eintiefung verhindert. Die Überwindbarkeit von Abstürzen für Fische und andere Lebewesen hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Für die Passierbarkeit von oben nach unten ist v.a. die Einbindung der Gewässersohle an die Absturzkante von Bedeutung sowie eine genügend große Fließtiefe an der Kante. Die Passierbarkeit von unten nach oben wird vor allem vom Höhenunterschied bestimmt. Bereits geringe bauliche Veränderungen können bei manchen Abstürzen die Durchgängigkeit erheblich verbessern. Die beste Lösung ist jedoch die Umwandlung eines Absturzes in eine naturnahe sog. raue Sohlrampe.

Abwasser

Abwasser entsteht, wenn Wasser durch menschliche Einwirkung in seiner Zusammensetzung und seinen Eigenschaften so verändert wird, dass es ohne eine Reinigung nicht mehr genutzt oder in den natürlichen Wasserkreislauf zurückgeführt werden kann. Dies kann durch häuslichen, gewerblichen, industriellen, landwirtschaftlichen und sonstigen Gebrauch geschehen. Grundsätzlich wird zwischen kommunalem Abwasser und Industrieabwasser unterschieden. Abwasser kann vielfältige Verunreinigungen enthalten. Sie können in folgende wesentliche Belastungs- und Schadstoffgruppen unterteilt werden:

- gelöste und ungelöste Stoffe,

- leicht abbaubare organische Stoffe,

- schwer abbaubare organische Stoffe,

- Pflanzennährstoffe wie Phosphate und Nitrate,

- Schwermetallverbindungen,

- Salze.

Zum Abwasser gehört auch das aus bebauten Gebieten (befestigten/versiegelten Flächen) abfließende Niederschlagswasser. Die Ableitung erfolgt in die Kanalisation sowie in oberirdische Gewässer, in Küstengewässer oder in das Grundwasser, je nachdem, ob ein Indirekteinleiter, ein Direkteinleiter oder natürliche Prozesse für die Einleitung verantwortlich sind.

Um die Gewässer zu schützen, müssen die Schadstoffe durch Behandlung des Abwassers und andere Maßnahmen weitestgehend reduziert werden, bevor es wieder in den Wasserkreislauf zurückgeführt wird.

Der Abwasseranfall von Städten Deutschlands schwankt in weiten Grenzen zwischen 50 - 400 l pro Tag und Einwohner, der Flächenbedarf für eine vollständige Kläranlage schwankt zwischen 0,5 und 2,0 m2 pro Einwohner

Abwasserpilz ist in der Regel die umgangssprachliche Bezeichnung für ein Bakterium, dass in verschmutzen Gewässern und Abwasserreinigungsanlage in Form langer Fäden wächst und Flocken oder fellartige Überzüge bilden kann. Die sich teilenden Zellen werden von einer röhrenartigen Scheide zusammengehalten, wodurch sich lange Zellketten bilden können, die das typische pilzartige Erscheinungsbild hervorrufen. Abwasserleitungen und Vorfluter können durch so genannte Scheidenbakterium Sphaerotilus natans vollständig verstopft werden.

Altarm, Altwasser

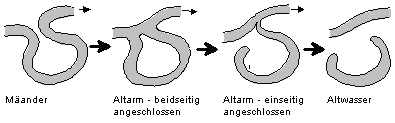

Altarme sind ehemalige Flussarme die einseitig oder zweiseitig mit einem Fließgewässer in Verbindung stehen und dadurch den schwankenden Wasserständen ausgesetzt sind. Bei beidseitiger Anbindung an das Fließgewässer sind Altarme nicht dauernd durchströmt. Sind die Altarme dauernd durchströmt, werden diese als Nebengewässer bezeichnet. Altwasser stehen dagegen nur bei Hochwasser mit dem eigentlichen Fließgewässer in Verbindung.

Entwicklung von Altarm und Altwasser (Quelle Stua Köln nach DVWK 1991)

Die Flussaue (auch nur Au(e) genannt) ist der tiefste Bereich eines Tales, der bei Hochwasser überflutet wird. Am Ende der letzten Eiszeit haben mächtige Ströme Schotter in breiten Tälern abgelagert. Fast überall waren diese Schotterablagerungen von einem mehrere Meter mächtigen Hochflutlehm eingedeckt. Diese erdgeschichtlich letzte Schotter- und Lehmablagerung wird Niederterrasse genannt. Die heutigen Flussauen wurden durch die Schmelzwässer der vergangenen Eiszeit aus der Niederterrasse herauspräpariert. In Flussauen findet man daher bestimmte Böden z.B. den Auelehm und aus dem Fluss stammende (fluviale) feinkörnige Sedimente. Die Aue ist sehr feucht durch den hohen Grundwasserstand und durch die regelmäßige Überflutung. Natürlichweise ist die Flussaue zum großen Teil von Wald bestanden. Die Baumarten zeigen mit zunehmender Entfernung vom Hauptwasserlauf eine charakteristische Abfolge. Näher am Wasser findet man mehr Baumarten mit „weichem“ Holz, wie Weide, Schwarzerle und Pappel („Weichholzaue), weiter weg gedeihen Hartholzbäume wie Eiche und Ulme („Hartholzaue“). Daneben finden sich Kies- und Sandflächen, da der Fluss sein Bett jedes Jahr verändert und dabei Bäume umreißt und Boden verfrachtet.

In den zahlreichen Flussarmen und Altwässern finden hunderte Tier- und Pflanzenarten ihren Lebensraum. Das Leben in einer natürlichen mitteleuropäischen Flussaue ist so artenreich wie die Überschwemmungswälder entlang des Amazonas. Auch große Säugetiere wie Wildpferde und Wildrinder haben ursprünglich in der Aue gelebt.

Die Flussaue ist heute ein außerordentlich wichtiger und vielfältig genutzter Raum für den Menschen und seine Tätigkeiten. Die Ränder von Flussauen gelten als guter Siedlungsraum, da sie weitgehend eben und dadurch für die Erschließung und Bebauung besonders gut geeignet sind. Daher erklärt sich auch die Häufigkeit von alten Ortsnamen auf -au. Die Nähe zu einem Fluss brachte aber nicht nur Vorteile wie sichere Wasserversorgung und einfache Transportwege, immer schon lebte man mit der Gefahr von Hochwässern. Daher wurden die unmittelbaren Überschwemmungsbereiche bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts nicht besiedelt. Auch gab es Mückenplagen und in einigen Gebieten sogar Malaria.

Auen wurden in den vergangenen Jahrhunderten stark verändert und der menschlichen Nutzung angepasst. Nach der Rodung des Auwaldes wurde die Aue zunächst meist nur als Weide genutzt, da der Boden für die ackerbauliche Nutzung zu feucht war. Mit der Begradigung von Flussläufen, durch Deiche und durch Drainagen kommt es in der Flussaue heute selten zu Überflutungen und man nutzt sie als fruchtbares Ackerland und für den Bau von Straßen und Eisenbahnlinien. Vielerorts wurden auch Gewerbegebiete und Wohnsiedlungen in ehemaligen Überschwemmungsflächen gebaut.

Durch die Hochwasserereignisse an Rhein, Oder, Donau und Elbe wurde die Erkenntnis gewonnen, dass die Flussaue zum Gewässer gehört und einen natürlichen Retentionsraum (Fläche die im Bedarfsfall geflutet wird und wie ein riesiger Wasserspeicher wirkt) bildet. Seitdem sollen die Siedlungsbereiche die Überschwemmungsgebiete nicht weiter einengen.

Alge ist die zusammenfassende Bezeichnung für chlorophyllhaltige niedere Pflanze aus der arten- u. formenreichen gleichnamigen Gruppe Phycophyta (lat. "alga" Seegras, Tang) die zumeist im Wasser leben (sowohl in Süßwasser als auch Salzwasser) frei schwimmend (suspendiert) oder festsitzend, auch auf dem Land auftreten, dort z. T. in Symbiose mit Pilzen zu Flechten. Die organische Stoffproduktion der Algen ist Nahrungsquelle vieler Wassertiere. Auch der Mensch nutzt Algen z.B. als Nahrungsmittel zur Gewinnung von Alginsäure und Jod und Herstellung von Gallerten (Agar-Agar, Carrageen), als Dünger und Futter und als Rohstoffe zur Gewinnung pflanzlichen Öls.

Es gibt mehrere verschiedene Algenarten (Blau-, Braun-, Rot-, Grünalgen ) die faden- bzw. strauchförmig sein können. Letztere sind kalkhaltig und kommen in Süß- und Brackwasser vor.

In Fliessgewässern kommen Algen als Aufwuchs oder Biofilm vor, da sie ansonsten mit der Strömung ständig weitergespült würde und schließlich im Meer endeten. So aber bleibt der günstige Wachstumsstandort erhalten und die Strömung liefert ständig neue Nährstoffe.

Kiesgruben sind Abgrabungsgewässer, die zur Ausbeutung der Rohstoffe Kies und Sand angelegt werden. In NRW findet man vor allem Kies- und Sandgruben, die landläufig als Baggerseen bezeichnet werden. Andere Abgrabungsgewässer sind z.B. Lehm- und Tongruben oder Torfstiche.

Abgrabungsgewässer, die immer oder bei bestimmten Wasserständen eine Verbindung zu einem Fließgewässer aufweisen können wichtige ökologische Funktionen übernehmen. Als Ersatz für verloren gegangenen Altarme bieten Sie Fischen aus dem Fluss Zuflucht bei Hochwasser, strömungsfreie Überwinterungsmöglichkeiten und Laichplätze. Es finden ausgeprägte wasserstands- und jahreszeitabhängige Wanderungen von Fischen zwischen angebundenen Abgrabungsgewässern und dem Fluss statt.

Auch zahlreiche Vogelarten haben Kiesgruben als Ersatzlebensräume angenommen.

Bakterien sind einzellige Mikroorganismen ohne Zellkern, die sich durch Teilung vermehren. Bakterien werden in viele verschiedene Gattungen und Familien eingeteilt. Sie können Krankheitserreger beim Menschen sein, sind aber wichtig für eine gesunde Darmflora und damit unentbehrlich für den Menschen (z.B. das Darmbakterium E. coli).

Befinden sich zu viele krankeitserregende Bakterien im Wasser, kann das Gewässer nicht als Badegewässer zugelassen werden. Das gilt leider zur Zeit noch für viele Flüsse in NRW.

In der Abwasserbehandlung sind Bakterien u.a. nützlich für den Abbau von Chemikalien im Belebungsverfahren.

Das Bergische Land ist rechtsrheinischer Teil des Rheinischen Schiefergebirges und liegt zwischen den Ruhr im Norden der Rheinebene im Westen und der Sieg im Süden. Nach Osten schließt sich das Oberbergische Land an, das oft auch zum Bergischen Land gezählt wird.

Das Bergische Land ist sehr niederschlagsreich. So hat gibt es in den Höhenlagen im Jahresmittel bis zu 1300 mm Niederschlag, im Rheinischen Tiefland sind es nur bis zu 850 mm. Lediglich im Sauerland regnet es mit bis zu 1400mm mehr.

Wegen der vielen kleine und mittleren Fließgewässer und des relativ hohen Gefälles wurde die Wasserkraft an viele Gewässer schon seit mehreren hundert Jahren zum Betrieb von Mühlen oder später Hammerwerken genutzt. Heute sind viele der zu diesem Zweck gebauten Wehranlagen sinnlos, da die Werke nicht mehr bestehen. Oft können sie zurückgebaut werden. Der Bau von Kleinkraftwerken ist nicht lohnend und verursacht erhebliche ökologische Schäden.

Blocksteine sind künstlich eingebrachte, große Steine meist aus Basalt, die zur Uferbefestigung dienen oder als Buhnen strömungsbrechend wirken und somit den Verlauf eines Gewässers festlegen. Blocksteine werden meist zur Sicherung von Strassen, Leitungstrassen oder Bahndämmen, aber auch zur Sicherung von Landwirtschaftsfläche aufgeschüttet. An schiffbaren Flüssen wird so auch die Fahrrinne festgelegt. Durch den Ausbau der Gewässer mit Blocksteinen und durch andere bauliche Maßnahmen zur Festlegung des Gewässerlaufs, wird eine natürliche Gewässerentwicklung weitgehend unterbunden.

Heute hat sich auch im technischen Wasserbau eine Haltung durchgesetzt, die wo immer möglich auf eine Festlegung des Gewässerlaufs zu Gunsten der Natur verzichtet und auch den Rückbau bestehender Verbauungen vorantreibt (Entfesselung).

Kennzeichen der Brache ist das Fehlen jeglicher landwirtschaftlicher oder sonstiger Nutzung des Pflanzenaufwuchses. Man kann Grünlandbrache, also brachgefallenes Dauergrünland, darüber hinaus die Rotations- und Dauerbrache auf Ackerland oder das bewusst der natürlichen Sukzession (natürlichen Entwicklung) überlassene Grünland unterscheiden. Ein dauerhafter Verzicht jeglicher Grünlandnutzung würde als potentielle natürliche Vegetation mit der Zeit Wald entstehen lassen.

Bruchwälder (das Wort „Bruch“ bezeichnet ein sumpfiges Gebiet) werden auch Moorwälder genannt. Sie wachsen (der Forstspezialist sagt „stocken“) als natürliche Waldgesellschaft auf Böden, in denen das Grundwasser dauernd nahe der Oberfläche steht. Die vorherrschende Baumart ist auf nährstoffreichen Böden, wie sie z.B. in vernässten Auen zu finden sind, die Erle. Auf nährstoffarmen Torfböden wächst Birkenbruchwald. Wegen des forstwirtschaftlich extrem geringen Wertes werden Bruchwälder nicht oder kaum genutzt.

Die Durchgängigkeit (Möglichkeit für Tiere längs in einem Gewässer zu wandern) der Fließgewässer wird oft durch Barrieren (z.B. Wehre, Abstürze) gestört. Diese unterbrechen immer wieder den Lauf vieler Gewässers und unterteilen es in einzelne Abschnitte. Es gibt zwar auch natürliche Barrieren, wie z.B. Wasserfälle, zum Großteil handelt es sich jedoch um künstliche Querbauwerke. Den wasserbewohnenden Organismen (z.B. Fischen, Amphibien, Krebsen, Insekten, Muscheln) wird dadurch die Möglichkeit der Wanderung und der Verbreitung nach flussauf- bzw. flussabwärts erschwert oder unmöglich gemacht. In manchen Gewässern ist daher der Austausch von Tieren und Pflanzen zwischen Ober- und Unterlauf stark eingeschränkt. Viele Tiere müssen jedoch wandern, z.T. jahreszeitlich bedingt, oder da sie im Laufe ihres Lebens unterschiedliche Lebensräume brauchen (z.B. Laichplätze, Brutstandorte, Nahrungsgründe, Rückzugsgebiete). Besonders betroffen von den Barrieren sind Wanderfische wie Aal, Lachs aber z.B. auch Bachforelle oder Barbe. Außerdem wandern vor allem Jungfische und tragen damit zur Verbreitung der Art bei. Die Wiederbesiedelung von Gewässerstrecken, die durch Schadensereignisse verödeten, kann ebenfalls nur erfolgen, wenn eine Zuwanderungsmöglichkeit besteht.

Unter einem eingedohlten Bach versteht man ein Bach, dessen Lauf in ein Beton- oder Bitumenkorsett gezwängt worden ist. Leider ist das in vielen dicht besiedelten oder intensiv landwirtschaftlich genutzten Gegenden noch häufig der Fall. Da natürliche Fliessgewässer immer seltener werden, sind die wenigen natürlichen und naturnahen Fliessgewässerabschnitte unbedingt zu erhalten und die Renaturierung von verbauten Gewässerabschnitten weiterhin zu fördern.

Entfesselung meint eine Befreiung eines Fließgewässer aus dem ihm angelegten "Korsett". Schritte in diese Richtung sind unter anderem das Entfernen von Blocksteinen, das Zulassen lokaler Erosion, die Duldung von Gewässerverlagerungen und das Belassen von Strukturelementen wie Totholz im Gewässer

Als Einzugsgebiet eines Flusses wird das Gebiet bezeichnet, aus dem alles Wasser diesem Fluss zufließt. Es wird durch oberirdische bzw. unterirdische Wasserscheiden begrenzt. Eine Wasserscheide ist eine gedachte Grenzlinie (Scheide), von der aus Wasser in entgegen gesetzten Richtungen fließt (meist der Kamm eines Höhenzugs). Quert eine Scheidelinie eine Talsohle, so heißt sie auf dieser Strecke Talwasserscheide. Es gibt sowohl eine oberirdische als auch eine unterirdische Wasserscheide, wobei beide verschiedene Lagen haben können (vor allem in verkarsteten Gebieten).

Hecken spielen als gliederndes Landschaftselement eine wichtige Rolle. So dienen Feldgehölze insbesondere in Gegenden, in denen größere Waldbereiche eher selten sind, zahlreichen Tier- und Pflanzenarten des Waldes als Ersatzlebensraum. Sie finden hier Unterschlupf, Brutplätze und Überwinterungsquartiere sowie Nahrung. Gut ausgebildete, reich strukturierte Hecken und Feldgehölze können über 1000 Tierarten Lebensraum bieten.

Hecken bieten Lebensraum für die Hälfte aller einheimischen Säugetiere, für sämtliche Reptilien, für ein Drittel aller heimischen Amphibien, für ein Fünftel der heimischen Singvögel sowie für unzählige Insekten, Spinnen, Bodentiere und Kleinlebewesen.

In ihrem Schutz halten sich Erdkröten, Igel, Feldhase, Rebhuhn und Kleinräuber wie Fuchs und Hermelin auf, sie dienen als Sitzplatz für Luft und Bodenjäger wie Eulen, Neuntöter, Raubwürger oder Bussard, und einige Insektenarten machen in ihrem Laub und Geäst die Larvalentwicklung durch. Haselmaus, Zauneidechsen und Schnecken nutzen Hecken als Überwinterungsort.

Die oft dornentragenden Gehölze der Hecken werden von Vögeln außerdem als Brutplatz, Singwarte, Versteck oder Ansitz zur Jagd genutzt. Hierdurch ergibt sich auch ein nicht zu vernachlässigender Nutzen für die Landwirtschaft, indem mögliche Ackerschädlinge wie Insekten durch in Hecken lebenden insektenfressende Vögel sowie Nagetiere durch die Hecken als Ansitz nutzenden Greifvögel in ihrem Bestand reduziert werden.

In den letzten Jahrzehnten wurden zahlreiche Hecken und Feldgehölze im Rahmen der Flurbereinigung gerodet. Heute werden jedoch wieder verstärkt Hecken angelegt.

Feuchtwiesen und Streuwiesen sind Grünland feuchter Standorte. Diese Wiesen werden nicht oder kaum gedüngt und nur ein mal im Jahr oder sogar nur alle zwei Jahre gemäht. Sie sind besonders artenreich und im Frühjahr und Sommer zeigen sie sich als prächtige Blumenwiesen. Durch Düngung und häufigere Mahd oder Beweidung geht der Artenreichtum verloren.

Eine Fischtreppe ist ein Bauwerk, das Fischen das Überwinde von Wehren, Abstürzen und Staumauern ermöglichen soll. Über die Fischtreppe wird dabei der Restwasserabfluss in das eigentliche Flussbett geleitet. Allerdings muss die Konstruktion den Erfordernissen der am Standort vorkommenden Lebewesen angepasst sein. Einige Fischarten wie Lachs und Forelle sind in der Lage starke Strömungen und große Höhenunterschiede zu überwinden, andere, besonders Kleinfische können dies nicht. Auf jeden Fall gehören zu einer funktionierenden Fischtreppe geeignete Einstiege, eine nicht zu große Stufenhöhe, ein passendes Sohlsubstrat und vor allem ein ausreichender Abfluss, um eine angemessene Fließtiefe und variationsreiche Strömungsverhältnisse sicherzustellen. Das Auffinden der Einstiege wird durch eine so genannte Lockströmung erleichtert.

Anstatt das Restwasser an einem Kraftwerk oder einem Wehr über eine Fischtreppe abzugeben, kann es über ein naturnahes Umgehungsgerinne am Bauwerk vorbeigeführt werden. Für ein Umgehungsgerinne wird jedoch eine deutlich größere Fläche und ein höherer Abfluss benötigt. Im Gegensatz zu den technischen Fischtreppen sind Umgehungsgerinne weitaus naturnäher und gleichen hinsichtlich Struktur und Wasserverhältnissen natürlichen Bächen. Bei geschickter Ausführung können sie zusätzliche Lebensräume bieten (z.B. Laichplätze, Brutstandorte).

Auch raue Sohlrampen sind mit natürlichen Objekten (z.B. Stromschnellen) zu vergleichen und sind für alle Gewässerorganismen voll durchgängig. Sohlrampen führen im Gegensatz zu Umgehungsgerinnen in gerader Linie über das Hindernis und ersetzen oft alte Wehranlagen. Um bei einer Sohlrampe auch bei Niedrigwasser eine ausreichende Fließtiefe zu gewährleisten, ist es sinnvoll, eine "Niedrigwasserrinne" einzubauen, in der sich ein geringer Abfluss konzentriert. Erst bei einem höheren Abfluss wird dann die gesamte Breite vom Wasser durchflossen.

Fischsterben

Ein Fischsterben bezeichnet das massenhafte Verenden von Fischen in einem Gewässer. Manchmal betrifft ein Fischsterben alle Arten, häufig sterben aber nur empfindliche Arten oder gar nur empfindliche Altersklassen einer Art. Die Ursachen für Fischsterben können sein:

- Sauerstoffmangel durch hohe Temperaturen und Eutrophierung (vgl. Umkippen eines Gewässers)

- Plötzliche Einleitung von großen Mengen organischer Stoffe (z.B. Gülle)

- Einleitung von toxischen (giftigen) Chemikalien aus Industrie, Landwirtschaft oder Haushalten

- Öleinleitungen

Selten verursachen auch Algen Fischsterben, indem sie bei Massenvermehrung (Algenblüten) zu viele giftige Absonderungen (Toxine) in das Wasser abgeben.

Auch treten selten Fischseuchen auf, die aber meist nur Teile des Bestandes töten.

Wenn Fischsterben beobachtet werden, sollte unbedingt die Polizei oder die Landschaftsbehörde informiert werden. Gut ist es auch in einer Glasflasche an Ort und Stelle eine Wasserprobe zu nehmen.

Flussdynamik, natürliche Gewässerdynamik

Fließgewässer sind natürliche dynamische Systeme, die sich ständig verändern, um sich immer wieder auf einen neuen Gleichgewichtszustand hin zu entwickeln. Die dabei ablaufenden Entwicklungsprozesse werden auch als "eigendynamische Entwicklung" bezeichnet. D.h. der ständige, oft annähernd periodische Wechsel der Verhältnisse, ist ein wichtiges Merkmale einer intakten Flusslandschaft. Zu einer natürlichen Flussdynamik gehören:

- der Wechsel unterschiedlicher Abflüsse und die unterschiedlichen Wasserstände im Fluss,

- die schwankenden Grundwasserhöhen in der Aue,

- die ständigen Veränderungen durch Abtrag und Auflandung von Material, d.h. die ständige Neuschaffung und das ständige Vergehen von Lebensräumen,

- der intensive Transport und der Austausch von Lebewesen und Stoffen. Dieser Austausch findet entlang des Flusses und zwischen Fluss und Aue statt. Beispiele sind der Eintrag von Nährstoffen durch den Fluss in die Aue, die wechselseitige Einspeisung von Fluss- und Grundwasser oder die Nutzung von Überschwemmungsflächen oder Seitengewässern durch Tierarten des Flusses.

Die genannten Merkmale sind Grundvoraussetzung für die einzigartige und überragende Vielfalt der Lebensräume und der Tier- und Pflanzenwelt in und in unseren Flüssen. Die allermeisten Arten und Lebensgemeinschaften sind auf die dynamischen Verhältnisse in der Aue angewiesen. Was heute am Amazonasgebiet bewundert wird, nämlich der durch die natürliche Gewässerdynamik bedingte Tierarten- und Individuenreichtum, gehörte bis in das letzte Jahrhundert auch zur Natur unserer deutschen Flüsse. Heute wird eine solche Dynamik nur noch in wenigen Flussabschnitten zugelassen. Wasserbauliche Maßnahmen haben in den letzten 200 Jahren die Mehrzahl der Fließgewässer in ganz Deutschland so verändert, dass der Anteil natürlicher Fluss- und Bachabschnitte heute nur noch wenige Prozente beträgt. Ein naturnaher Wiederausbau wäre jedoch in gewissen Grenzen durchaus möglich. Maßnahmen können sein:

- Der Rückbau von Uferausbauelementen (Entfesselung) zur Ermöglichung der seitlichen Ausweitung und Verlagerung des Flussbetts. Damit verbunden ist die Entstehung neuer Kiesbänke und Flachwasserbereiche.

- Der Rückbau von Wehren und künstlichen Sohlschwellen (Quereinbauten aus Beton oder Holz am Gewässergrund)

- Kontrollierte Einbringung von Totholz (Baumstämmen oder ähnlichem), gezielte Auflockerung des Flussgrundes (Flusssohle) oder Einbringung von Kies zur Wiederherstellung von Laichplätzen.

Forellenregion, Äschenregion, Barbenregion...

Gewässer können nach der dominierenden oder charakteristischen Fischart (Leitfischart) eingeteilt werden. Diese Leitfischart steht jedoch eigentlich stellvertretend für eine Fischartengemeinschaft. Flüsse werden von ihrem Quellbereich bis zur Mündung in folgende verschiedene Regionen eingeteilt:

I. Obere Forellenregion (Epirhithral)

II. Untere Forellenregion (Metarhitral)

III. Äschenregion (Hyporhitral)

IV. Barbenregion (Epipotamal)

V. Brassenregion (Metapotamal)

VI. Kaulbarsch-Flunder Region

VII. Mariner Bereich

Lokal und je nach Gewässertyp können sich durchaus Abweichungen von diesem Schema ergeben.

Wanderfische nutzen in verschiedenen Lebensphasen oder Jahreszeiten mehrer Regionen. Sie sind daher ein sehr guter Anzeiger (Indikator) für die ökologische Intaktheit und Durchgängigkeit eines Flusses.

Mit Geschiebe bezeichnet man das abgerundete Gesteinsmaterial bzw. Geröll, welches von einem Gletscher bzw. Fließgewässer transportiert wird. Im Wasserbau und in der Limnologie werden auch durch Strömung transportierte Feststoffe, die sich gleitend, oder rollend auf der Gewässersohle bewegen, als Geschiebe bezeichnet.

Gewässerstrukturen, d.h. die Eigenschaften von Ufer und Flussbett haben auf die Gewässergüte einen maßgeblichen Einfluss. Deshalb werden sie zukünftig bei der Bewertung von Gewässern einen höheren Stellenwert einnehmen. Die Gewässerstrukturgüte ist ein Maß für die ökologische Funktionsfähigkeit eines Fließgewässers und zeigt an, inwieweit ein Gewässer in der Lage ist, in dynamischen Prozessen sein Bett zu verändern und Lebensraum für aquatische (wassergebundene) und amphibische (land-wassergebundene) Organismen zu bieten. Ein Gewässer weist dann eine hohe Strukturgüte auf, wenn es einem potenziellen Naturzustand annähernd entspricht.

Bei der Strukturgütekartierung handelt es sich damit um ein Leitbild bezogenes Verfahren. Es wird der sog. “heutige potenzielle natürliche Zustand” als Vergleichsmaßstab für die Beurteilung herangezogen. Vom diesem werden naturraum- und gewässertypische Leitbilder abgeleitet. Diese Leitbilder orientieren sich an den natürlichen Funktionen des Fließgewässerökosystems und definieren die Strukturgüteklasse 1. Als Vergleich dienen so genannte Referenzgewässer. Die Bewertung weist jedem Gewässerabschnitt eine Güteklasse in einer siebenstufigen Skala zu.

Grünland ist der Fachbegriff für landwirtschaftlich genutzte Flächen, auf denen Gras angebaut wird. Das Gras wird vor allem an Wiederkäuer wie z.B. Rinder verfüttert und bildet daher für Futterbaubetriebe häufig die hauptsächliche Grundfutterquelle.

Wiesen (das Gras wird zur Heu- oder Silagegewinnung abgemäht), Weiden (das Gras wird von Tieren abgefressen) oder Mähweiden (Mischform aus Wiese und Weide) sind verschiedene Formen des Grünlands. Es wird auch als Wirtschaftsgrünland oder auch als so genannte "Fettwiesen" bzw. "Fettweiden" bezeichnet. Diese Flächen werden in der Regel mehr als zweimal im Jahr gemäht oder abgeweidet und liefern bei rechtzeitiger Nutzung gutes Futter. Die dem Boden entzogenen Nährstoffe werden bei landschaftsökologisch verträglicher Nutzungsweise fast ausschließlich über Hofdung (Wirtschaftsdünger), überwiegend als Gülle zurückgeführt.

Grünland hat wichtige Funktionen in der Landschaft. Zum einen als Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten, zum anderen als ein Teil der Landschaft, in dem wichtige ökosystemare Prozesse ablaufen. Zu nennen sind hier zum Beispiel die Speicherung und der Austausch von Stoffen im Boden und die Grundwasserneubildung.

Durch die landwirtschaftliche Intensivierung der letzten Jahrzehnte ist die Produktivität von Grünland, d.h. der Ertrag an Gras oder Heu pro Hektar, stark gestiegen. Damit einhergehend zeigt sich ein starker Rückgang in der Artenvielfalt und wachsende Probleme z.B. durch Belastung des Grundwassers mit Nährstoffen wie etwa Nitrat. Je häufiger die Nutzung ist, also je mehr Schnittnutzungen (Mahd) oder je mehr Tiere pro Fläche bei Weidenutzung es gibt, desto geringer ist die Artenzahl des Graslandes.

In den Überschwemmungsbereichen der Aue ist Grünland auf Grund des hoch anstehenden Grundwassers und der unregelmäßigen Überschwemmungen die bevorzugte landwirtschaftliche Nutzungsform. In hochwassersichereren Bereichen der Aue wird auf fruchtbaren Aueböden oft auch Ackerbau betrieben.

Ein Gumpen bezeichnet den tiefen und ruhigen Bereich hinter einem Wasserfall oder auch nur kleineren Abfall, der durch die Kraft des herab fallenden Wassers ausgespült wurde. Angler bezeichnen so ziemlich jede besonders tiefe Stelle in einem Fließgewässer als Gumpen. Ein Kolk ist ein ausgespülter Bereich in einer Kurve oder hinter einem Hindernis. Keine Gumpen oder Kolke sind hingegen tiefe, aufgestaute Bereiche.

Der Begriff Habitat bezeichnet den Lebensraum einer Art. Er umfasst Orte zur Nahrungsbeschaffung, zum Ruhen, Nisten, Balzen etc. Das Habitat einer Tierart kann im Laufe der Entwicklung wechseln. Anschaulich zeigt dies das Beispiel Lachs, der als Jungfisch im Fluss, als erwachsener (adulter) Fisch jedoch im Meer lebt.

Der Begriff Biotop beschreibt die Gesamtheit aller belebten und nicht belebten Bestandteile eines Lebensraums. In einem Biotop können viele Arten ihr Habitat haben. Umgekehrt kann ein Habitat viele Biotope umfassen. Der Begriff Biotop ist wertfrei. Als Biotope bezeichnet, man sowohl natürlich entstandene Landschaftsbestandteile wie Bäche, als auch vom Menschen erschaffene Landschaftsbestandteile wie zum Beispiel Autobahnböschungen. Weitere gängige Beispiele von Biotopen sind etwa ein Bachlauf, ein Altwasser, eine Deichböschung oder eine Streuobstwiese.

Zahlreiche Biotoptypen sind nach der Naturschutzgesetzgebung geschützt.

Hartholzaue

Als Hartholz-Auenwälder werden Waldtypen am Ufer größerer Flüsse mit natürlicher Überflutungsdynamik bezeichnet, die räumlich nach, d.h. weiter landeinwärts vom Flussufer auf die so genannten „Weichholz"-Baumarten wie Weiden und Pappeln folgen. Es dominieren hier die „Hartholz"-Baumarten Stiel-Eiche Esche, Flatter-Ulme, Feld-Ulme und Traubenkirsche. Diese Wälder stickstoffreicher Standorte haben meist eine üppige Krautschicht und gut ausgebildete Strauchschicht; sie sind reich an Lianen.

In NRW gibt es nur noch kleine Reste der Hartholzaue, dieser Lebensraumtyp ist von vollständiger Vernichtung bedroht. Von den insgesamt 150 ha existierender Hartholzaue liegen die meisten Flächen an Rhein, Lippe und Ems. An der Sieg gibt es nur noch kleinste Reste, die zumeist hinter dem Deich in der ehemaligen Aue liegen und keine natürliche Überflutungsdynamik mehr aufweisen.

Eine Hochstaudenflur ist ein dichter, meist gehölzfreier Bestand hochwüchsiger Stauden. Überlässt man genutzte Acker- oder Grünlandflächen sich selbst, so entwickelt zunächst eine Hochstaudenflur, die nach einigen Jahrzehnten zu Buschland und dann zu Wald wird. Recht stabile Hochstaudenfluren finden sich an feuchten Standorten und an den nährstoffreichen Ufersäumen von Flüssen und Bächen.

Von Hochwasser spricht man, wenn ein Gewässer seine natürliche Begrenzung verlässt und sein Wasser angrenzende Bereiche überschwemmt. Hochwasser ist an Flüssen und auch an einigen Seen Teil des natürlichen Abflussgeschehens und ein wesentlicher Faktor im naturnahen Ökosystem von Fließgewässern und Auen. Wassermassen aus starken Niederschlägen und eventuell aus der Schneeschmelze sammeln sich in kurzer Zeit in den Flusstälern und bilden dort Hochwasserwellen. Diese überschwemmen die Aue, deren Kennzeichen eben gerade eine regelmäßige Überflutung ist. Das Wetter und das Abflussverhalten im Einzugsgebiet bestimmen das Ausmaß eines Hochwassers. Die Stärke eines Hochwassers wird an Hand des Vergleichs mit der Höhe früherer Hochwässer bestimmt. Ein so genanntes Hundertjähriges Hochwasser bezeichnet einen Wasserstand der statistisch gesehen nur alle 100 Jahre einmal auftritt.

Verhindern lassen sich Hochwasser nicht, aber deren Gefahren und Schäden lassen sich durch eine gezielte Hochwasservorsorge vermindern, um Menschen und Sachgütern den bestmöglichen Schutz zu bieten. Die beste Hochwasservorsorge ist, die Aue frei von Bebauung zu belassen und genügend natürliche Überschwemmungsgebiete vorzuhalten.

Kanalisation

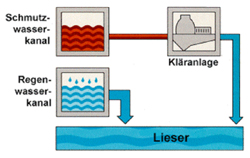

Die Kanalisation ist eine Anlage zur Sammlung und Fortleitung von Niederschlagswasser und Abwasser mit Hilfe von zumeist unterirdisch angebrachten Leitungssystemen, die mit Belüftungsschächten versehen sind, aber auch in Form ausgebauter (begradigter und befestigter) Bachläufe. Sie wird häufig auch als Kanalnetz bezeichnet. Die abzuleitenden Wässer werden zunächst in kleineren Kanälen zu größeren Straßenkanälen transportiert und nach Weiterleitung in den Hauptkanälen gebündelt. Von dort gelangen die Wässer in den Hauptsammelkanal zur Reinigung in die Kläranlage.

Schmutzwasser und Niederschlagswasser werden entweder getrennt (Trennkanalisation) oder gemeinsam (Mischkanalisation) abgeleitet. Innerhalb von Ortschaften wird beim Trennsystem das Regenwasser über Regenrinnen und Straßeneinläufe in einen Regenwasserkanal geleitet, während das Schmutzwasser getrennt in einem Schmutzwasserkanal abgeleitet wird.

Bei der Entwässerung von Straßen außerhalb von Ortschaften wird das Regenwasser oft direkt seitlich in einen Straßengraben oder eine Versickerungsmulde geleitet. Wenn die Geländeverhältnisse oder die Verschmutzung des Regenwassers dies nicht zulassen, wird das Wasser über Regenrinnen und Straßeneinläufe in einen Regenwasserkanal geleitet.

Beim Mischsystem wird das Regenwasser ebenfalls über Regenrinnen und Straßeneinläufe gesammelt, aber zusammen mit dem Schmutzwasser (vermischt) in einem Mischwasserkanal abgeleitet. Da die Spitzenabflüsse bei starken Regen nicht in der Kläranlage behandelt werden können, werden an geeigneten Standorten Mischwasserentlastungen gebaut, an denen Mischwasser in der Größenordnung des 2- oder 3-fachen Schmutzwasserabflusses zur Kläranlage weitergeleitet und das restliche verdünnte Wasser in ein Gewässer entlastet wird. Meist ist diese Entlastung mit einer Regenwasserbehandlung kombiniert.

Durch die zunehmende Flächenversiegelung kommt es bei heftigen Regenfällen immer wieder zu Überlastungen der Abwassersysteme und Überschwemmungen, da das niedergehende Wasser sofort abläuft und nicht im Boden versickern kann. In der Kanalisation oder zwischen Kanalisation und Gewässer werden Regenrückhalteanlagen errichtet, um eine Abflussvergleichmäßigung zum Vorfluter und eine Dämpfung der Abflussspitzen zu erzielen.

Regenwassereinleitung und Regenentlastung (Quelle: Stadtwerke Wittlich)

Kiesel auf der Bachsohle liegen aufgrund ihrer runden Form nicht ganz eng aneinander, sondern bilden eine lückige Schicht. Das Lückensystem unter der Gewässersohle ist ein biologisch bedeutsamer Raum und sehr artenreich. So besiedeln zahlreiche Insektenarten die kleinen Hohlräume während früher Larvenstadien und auch viele Fische, wie z.B. Lachse und Bachforellen, durchlaufen hier ihre frühen Entwicklungsstadien. Da es unter naturnahen Bedingungen durch Hochwasser oder andere Einflüsse wie Temperaturschwankungen wenig beeinträchtigt wird, bildet dieses Lückensystem nach starken Belastungen den Ausgangsort für die Wiederbesiedlung des Gewässers.

Leider ist das Kieslückensystem vieler Bäche und Flüsse heute durch organisches Material und Feinsedimente stark belastet. Es wird mechanisch verstopft oder es kommt zu Abbauprozessen, in denen Sauerstoff verbraucht wird und andere für das Leben ungünstige chemische Bedingungen entstehen. Es ist daher unbedingt notwendig in den Einzugsgebieten die Feinsediment- und Nährstoffeinträge zu minimieren. Dazu kann die Extensivierung der Landwirtschaft ebenso beitragen wie die Schaffung von Pufferzonen ohne Nutzung zwischen Gewässerrändern und Landwirtschaftsflächen. Aber auch mit den zahlreichen Regen- oder Mischwassereinleiter gelangen belastende Stoffe in das Gewässer, deren Menge es durch technische Maßnahmen wie z.B. Filter zu minimieren gilt.

Eine Kläranlage ist eine Anlage zur Reinigung von Abwasser. Die meisten modernen Kläranlagen kombinieren mechanische Reinigung mit einer biologischen Klärung sowie einer chemischen Aufbereitung der Abwässer (3-stufige Kläranlage). In der 1. Stufe erfolgt die Abwasserreinigung mechanisch. Das Abwasser wird zumeist über große Schneckenpumpen in die Rechenhalle gefördert. Dort wird das Wasser mit Grob- und Feinrechen durchgesiebt. Dreck und Abfälle im Wasser, die größer als die Abstände zwischen den Rechenstäbe sind, werden aussortiert. Nach dem Sandfang gelangt das Schmutzwasser in die Vorklärung. Hier wird durch eine einfache Sedimentation ( Absetzvorgang ) der Schlamm aus den Wasserstrom entnommen. Danach fließt es in das Kernstück einer normalen kommunalen Kläranlage, die biologische Stufe oder 2. Stufe.

In der 2. Stufe werden die meist mechanisch vorgereinigten Abwässer mit Hilfe von Mikroorganismen (u.a. Bakterien) gereinigt. Sie besteht aus Belebungsbecken, Nachklärbecken und neuerdings auch aus dem Bio-P-Becken. Abgebaut werden dabei vor allem organische Stoffe, z. B. aus Lebensmittelresten und Fäkalien. Die Belebungsbecken sind in einen unbelüfteten und einen belüfteten Teil gegliedert, zwischen denen das Abwasser zirkuliert und durch Bakterien und viele Mikroorganismen die im Belebtschlamm leben, biologisch gereinigt wird. Das Belebtschlammverfahren beruht auf Abbauvorgängen, wie sie in jedem Gewässer ablaufen – in der Kläranlage erfolgt das jedoch in einer deutlich höheren Intensität. In der Nachklärung werden die Mikroorganismen als Belebtschlamm durch Sedimentation vom gereinigten Wasser getrennt.

Aus den Nachklärbecken fließt das gereinigte Wasser in den so genannten Vorfluter. Ein Vorfluter ist ein Gewässer, in das gereinigte Abwasser eingeleitet wird. Dies kann ein Fluss, ein See oder ein Meer sein .

In Kläranlagen mit einer weitergehenden Abwasserreinigung (3. Stufe) werden durch Einsatz von Chemikalien weitere Stoffe wie Phosphate und Schwermetalle gefällt und geflockt und aus dem Wasser entfernt.

Bei der Klärung bleibt natürlich auch Schmutz in Form von Schlamm übrig. Dieser überschüssige Schlamm wird dem Kreislauf nach Bedarf entnommen, teilweise auch entwässert und in den Faulturm gefördert. Unter Luftabschluss und bei ca. 33 - 35 °C fault der Schlamm dort aus und es entsteht letztlich u.a. Methangas, das oft in Blockheizkraftwerken für die Energie- und Wärmeversorgung der Anlage eingesetzt wird. Die festen Rückstände, d.h. der ausgefaulte Schlamm, wird landwirtschaftlich verwertet, auf Deponien abgelagert oder verbrannt.

Die komplizierten Steuerungsprozesse einer Kläranlage laufen weitgehend automatisch ab, sie müssen aber ständig von den Beschäftigten des Klärwerkes kontrolliert werden. Auch die Qualität der Reinigungsprozesse sowie des gereinigten Wassers muss ständig überwacht werden.

Keine Abgrabungsgewässer sind die kleinen, oft rundlichen Kolke, die durch Auswaschungen an historischen Deichbruchstellen entstanden sind.

Kulturlandschaft bezeichnet allgemein die durch den Menschen geprägte Landschaft. Wichtige Faktoren für die Entstehung und Entwicklung der Kulturlandschaft sind sowohl die Standortbedingungen des Naturraums, die ursprüngliche Fauna und Flora, die menschlichen Einflüsse und die daraus resultierenden Wechselwirkungen. Eine vom Menschen weitgehend unbeeinflusste Landschaft wird Naturlandschaft genannt. In Mittel- und Südeuropa gibt es kaum Naturlandschaften, von den Felsregionen der Hochgebirgen, Teilen des Nordseewatts und kleinen Restflächen abgesehen.

Die mitteleuropäische Kulturlandschaft ist durch die landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Diese Nutzungsform schuf bis zur Intensivierung (ab Mitte 20.Jh.) extrem artenreiche Habitate bzw. Biotope (z.B. Feuchtgebiete, Moorbiotope, Streuobstwiesen). Diese gingen aus wirtschaftlich-profitorientierten Beweggründen der Landschaft weitgehend verloren.

Die abgelegten Eier von Fischen und Amphibien werden als Laich bezeichnet. Die allermeisten Fischarten benötigen zum Laichen (Eiablage) ganz spezielle Bedingungen. Neben der Wassertemperatur spielt vor allem das Substrat (Untergrund) auf dem die Eier abgelegt werden eine entscheidende Rolle. Es gibt winterlaichende Arten (z.B. Forelle, Lachs), Frühjahrslaicher (z.B. Hecht, Barsch) und Arten die im Frühsommer/Spätfrühling laichen (z.B. Karpfen, Brachsen, Barbe, Rotauge). Hecht kleben ihre Eier an Wasserpflanzen oder überschwemmtes Gras. Auch die kleinen Hechtchen verlassen zunächst den dichten Pflanzenwuchs nicht. Für diese Art sind deshalb Altwässer mit reichem Pflanzenwuchs oder lange überschwemmte, tief liegende Wiesen besonders wichtig. Karpfen bevorzugen flachste, pflanzenreiche Bereiche zur Eiablage, ideal sind überschwemmte Wiesen. Nach Hochwässern im späten Frühjahr findet man daher nicht selten Karpfen in Restwassertümpeln auf Wiesen, die den Rückweg zu spät angetreten haben und nun gefangen sind. Zahlreiche Altwasser sind aber zugeschüttet worden oder haben keine Verbindung zum Fluss mehr. Entsprechend selten ist die natürliche Vermehrung von Hecht und Karpfen daher in unseren Flüssen geworden. Ohne die Besatzmaßnahmen von Angelvereinen und Fischereigenossenschaften gäbe es kaum noch Hechte und Karpfen in unseren Fließgewässern.

Lachs und Forelle, aber auch Barbe und Nase benötigen zur Eiablage kiesigen Untergrund. Forellen und Lachse schlagen mit ihren Schwanzflossen Gruben in den lockeren Kies. Nach der Eiablage und der Besamung durch das Männchen (die Samen werden während der Eiablage des Weibchens einfach in das Wasser abgegeben) wird die Grube durch Schwanzschläge wieder mit Kies bedeckt. Die Eier entwickeln sich zwischen den Kieseln. Die kleinen Lachse und Forellen bleiben zunächst im Kies und halten sich später in sehr, sehr flachen Bereichen auf. Dort gibt es genügend Nahrung und größere Fische können sie dort nicht jagen und fressen.

Leider sind Plätze mit lockerem, sauberen Kies und kiesige Flachwasserzonen heute in unseren Flüssen durch Begradigung selten geworden. Bei der Renaturierung von Flüssen muss daher besonders auf die Wiederherstellung solcher Bereiche geachtet werden.

Einen wichtigen Meilenstein zur Erhaltung und Entwicklung der biologischen setzte die Europäische Gemeinschaft im Mai 1992 mit der Verabschiedung der Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Darin verpflichten sich die Mitgliedsstaaten ein Schutzgebiets-Netzwerk aufzubauen, die so genannten Natura 2000 Gebiete. Sie sollen ein zusammenhängendes ökologisches Netz europäischer Schutzgebiete bilden. Vorrangiges Ziel von Natura 2000 ist es, die biologische Vielfalt in Europa zu erhalten.. Das Netzt setztsich aus den Schutzgebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie von 1979 sowie aus den neu auszuweisenden Schutzgebieten der FFH-Richtlinie (sog. FFH-Gebiete) zusammen.

Die EU-Vogelschutz-Richtlinie und die FFH-Richtlinie gelten nicht unmittelbar, d. h. mit der Erklärung eines Gebietes zu einem Vogelschutzgebiet gemäß EU-Vogelschutz-Richtlinie bzw. zu einem FFH-Gebiet nach FFH-Richtlinie treten keine direkten Ver- oder Gebote in Kraft. Die Mitgliedstaaten müssen die Ziele der EU-Vogelschutz-Richtlinie und der FFH-Richtlinie nach ihren nationalen Möglichkeiten umsetzen. Dies kann z.B. durch die Einrichtung von Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten oder durch vertragliche Vereinbarungen mit Eigentümern bzw. Nutzern von Grundflächen geschehen.

Ein Naturdenkmal ist nach § 17 des Bundesnaturschutzgesetz eine Einzelschöpfung der Natur, deren besonderer Schutz aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, Eigenheit oder Schönheit rechtsverbindlich festgesetzt ist. In Betracht kommen kleinere Wasserflächen, Moore, Streuwiesen, Heiden, Felsgruppen, Einzelbäume u.ä. Die Beseitigung des Naturdenkmals sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung oder nachhaltigen Störung des Naturdenkmals oder seiner geschützten Umgebung führen können, sind verboten.

Die in Deutschland geltenden Schutzgebietskategorien beruhen auf dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).. Die wichtigsten Schutzgebietskategorien sind: Naturschutzgebiete, Nationalparke, Biosphärenreservate, Landschaftsschutzgebiete und Naturparke. Die unterschiedlichen Schutzgebiete unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Größe, ihres Schutzzwecks und ihrer Schutzziele und den daraus abzuleitenden Nutzungseinschränkungen. Trotzdem können sich Schutzgebietskategorien teilweise überlagern oder sind in Einzelfällen sogar deckungsgleich.

Die Ausweisung von Naturschutzgebieten ist das strengste rechtliche Instrument zum Schutz von Natur und Landschaft. Sie werden insbesondere zur Erhaltung von Lebensgemeinschaften oder Lebensräumen wildwachsender Pflanzen- und wildlebender Tierarten ausgewiesen. Im Naturschutzgebiet sind grundsätzlich alle störenden Maßnahmen (z.B. der Bau von Straßen, Wegen und Gebäuden, Veränderungen am Grundwasser u.ä.) verboten. Auch das Betreten von Naturschutzgebieten kann eingeschränkt werden.

Im Bundesgebiet sind derzeit etwa 3 % der Fläche Naturschutzgebiet, in NRW sind es derzeit 6,44% der Fläche (2005).

Niederschlag bezeichnet in der Meteorologie (Lehre vom Wetter) Wasser, das in flüssiger oder fester Form auf die Erde fällt, also Regen, Schnee, Hagel etc.

Zur Messung wird der Niederschlag in Gefäßen aufgefangen (gilt nur für Regen). Ein Trichter mit einer Fläche von 200 cm² ist in 1 Meter Höhe über dem Boden angebracht und leitet den Niederschlag in ein Messröhrchen. Die Niederschlagsmenge wird meist in Millimetern angegeben. Das bedeutet: So hoch wäre der Boden an der Messstelle mit Wasser bedeckt, wenn nichts abflösse oder verdunstete. Eine Niederschlagshöhe von 1 mm entspricht der Wassermenge von 1 Liter pro Quadratmeter (l/m²). Will man aus der Niederschlagshöhe den Abfluss bestimmen, so braucht man den so genannten Gebietsniederschlag. Dieser kann durch Mittelung der Niederschlagshöhen mehrerer Messstellen im Einzugsgebiet ermittelt werden.

Während der letzten Eiszeit lagerten die damals riesigen und weit verzweigten Ströme insbesondere bei hohen Wasserständen große Mengen an Kiesen und Sanden ab, die das Material der heutigen Niederterrasse darstellen. Die Niederterrasse wird oft auch als Hochgestade bezeichnet, da der Fluss, jetzt ohne riesige Geschiebemengen aus den Gletschern, sich im Laufe der Zeit immer weiter in die eiszeitlichen Ablagerungen der Niederterasse einschnitt. Die Niederterasse liegt deshalb heute meist als Hochufer über der heute sichtbaren Flussaue. Meistens befindet sich an der Grenze zwischen Niederterrasse und Niederung ein Steilhang, der den Übergang des eiszeitlichen Flussbetts in die jetzigen Aue markiert.

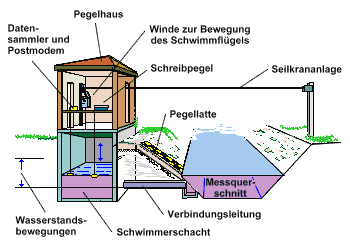

Pegel

Ein Pegel dient zur Einschätzung der Höhe des Wasserstandes. Der Wasserstand (W) bezeichnet die Höhe des Wasserspiegels über einem definierten Bezugspunkt (Pegelnullpunkt). Er wird in der Regel in cm angegeben und bezieht sich auf die Pegelmesslatte. Der angezeigte Wert bezeichnet also meist nicht die tatsächliche Wassertiefe am Pegel!

Zur Einordnung des aktuellen an der Pegelmesslatte ablesbaren Wertes muss man die gewässerkundlichen Hauptwerte MHW, MW und MNW kennen.

- MHW - mittlerer höchster Wasserstand

Arithmetisches Mittel der höchsten Werte in einer Zeitspanne. Zum Beispiel ist der MHW 1971/1980 das Mittel aus den jeweiligen höchsten Werte der 10 Einzeljahre 1971 bis 1980.

- MW - Mittelwasserstand

Arithmetisches Mittel aller Tageswerte in einer Zeitspanne. Der Zeitabschnitt kann ein Monat, ein Halbjahr, ein Jahr sein. Ist kein Zeitabschnitt (Monat, Halbjahr) hinzugefügt, so ist stets das volle Jahr gemeint.

- MNW - mittlerer niedrigster Wasserstand

Arithmetisches Mittel der niedrigsten Werte in einer Zeitspanne. Zum Beispiel ist der MNW 1971/1980 das Mittel aus den jeweiligen niedrigsten Wert der 10 Einzeljahre 1971 bis 1980.

Im Bereich der Sieg und der meisten anderen größeren Flüsse existieren Hochwasser Warnwerte.

Im Einzugsgebiet der Sieg gibt es insgesamt 53 Pegel, davon 33 Landespegel und 20 Pegel, die von Wasserverbänden und anderen Betreibern unterhalten werden.

Pegelanlage mit Seilkrananlage (Quelle Stua Köln)

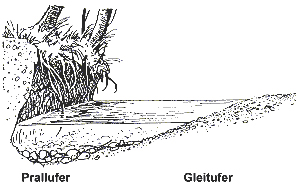

Prallhang, Gleitufer, Mäander

An den Außenkurven von Fließgewässern bewirkt die höhere Strömungsgeschwindigkeit die Eintiefung der Außenkurve. Oft sind Ufer unterspült und brechen mit der Zeit ab. An der Innenkurve lagert sich durch die geringe Strömungsgeschwindigkeit Material ab. Es entstehen Kies- oder Sandbänke.

Wechseln sich Kurven mit Prall- und Gleithänge im Flussverlauf regelmäßig ab, so spricht man von Mäandern.

Entwicklung eines Mäanders bis zum Durchbruch der Gewässerschleifen (Quelle: Stua Köln nach Patt et al 1998)

Schnellfließende, oft flache Flussstrecke, oft mit „stehenden“ Wellen. Lautmalerisch benannt nach dem Rauschen des Wassers in diesen Strecken.

Flüsse und Bäche werden immer stromab, d.h. von der Quelle zur Mündung beschrieben. D.h. wenn man in Strömungsrichtung schaut, ist die rechte Flussseite auch rechtsufrig. Analog bezeichnet rechts- bzw. linksrheinisch die Rheinseiten mit Blickrichtung flussab. Der Kölner Dom liegt also linksrheinisch.

Auch die Kilometer-Einteilung an schiffbaren Flüssen erfolgt in die gleiche Richtung. Als Startpunkt gilt hier der erste schiffbare Kilometer. Viele Kanuführer hingegen wählen als Startpunkt für ihre Kilometer-Einteilung die Quelle des Gewässers.

(Sieg-)Deiche

Deiche sind künstlich aufgeschüttete Wälle, die das Hinterland vor Hochwässern schützen sollen. Deiche bestehen meist aus einem Sandkern, der von einer ein bis zwei Meter dicken Schicht aus bindigem Material bedeckt wird. Darauf wird zur Vermeidung von Erosion bzw. zur Erhöhung der Stabilität Gras angepflanzt. Die Landseite des Deiches muss einen Deichwehrweg (Deichverteidigungsweg) besitzen, an dem zum Beispiel Sandsäcke herantransportiert werden können. Ebenfalls darf sie auch nicht zu steil abfallen, um Deichbruch zu verhindern. Sowohl um die Grasnarbe kurz und dicht zu halten als auch um den Boden fest zu trampeln werden Deiche oft von Schafen beweidet. Wenige Deiche haben eine Teerdecke. Die Deichhöhe ist von der jeweiligen Landschaft und Flutgefahr abhängig. An der Sieg wurden bereits um 1900 verschiedene Hochwasserschutzdeiche zum Schutz von Siedlungen, industriellen und landwirtschaftlich genutzten Flächen errichtet. Die Deichbautätigkeit wurde in den folgenden Jahrzehnten weiter fortgesetzt. Die Sicherheit der verschiedenen Deiche ist unterschiedlich. So liegt die Krone des Siegdeiches bei Geislar 2,0 m über den gemessenen bekannten höchsten Hochwasser Marken von 1925/26, die ein ca. 200-jährliches Ereignis darstellen. Der Siegdeich bei Hennef-Allner dagegen weist für ein 100-jähriges Hochwasser nur 4 cm Freibord auf.

Künstliche Grundschwellen sind Erhebungen in der Gewässersohle (Wasserbau nennen den Flussgrund Sohle), an denen das Sohlgefälle geringfügig reduziert wird. Ihr Effekt ist mit dem von Abstürzen und Sohlrampen zu vergleichen (Verringerung der Fließgeschwindigkeit, Anhebung des Wasserspiegels), jedoch erfolgt dies in weitaus geringerem Ausmaß. In der Regel stellen Sohlschwellen kaum Hindernisse für die Gewässerorganismen dar.

Stauseen und Talsperren entstehen indem ein ganzes Tal durch einen großen Damm abgeriegelt wird. Talsperren dienen der Trinkwassergewinnung und dem Hochwasserschutz. Sie stellen einen gewaltigen Eingriff in das natürliche System dar, sind aber heutzutage unverzichtbar. In gewissen Grenzen bilden sie eigene, neue Ökosysteme, die aber völlig untypisch für ihre geographische Lage sind und eher an die großen Voralpenseen oder skandinavische Gewässer erinnern.

Talsperren sind tiefe Gewässer, oft bis zu 50 m tief. Hauptfischarten sind Barsch, Renke (Felchen), Rotaugen und Brachsen. Seeforellen, Hechte, Zander, Karpfen, und Schleien kommen auch häufig vor, müssen aber besetzt, d.h. regelmäßig vom Menschen in das Gewässer eingebracht werden, vor allem weil es an geeigneten Laichmöglichkeiten fehlt, aber auch weil sie gute Angelfische sind. Sehr viele Talsperren gibt es im Bergischen Land, im Oberbergischen Land und im Sauerland.

Steilufer entstehen, wenn ein Fluss oder Bach sich in den Auelehm eingräbt, oder an Prallufern ganze Hänge abrutschen. Eisvogel und Uferschwalbe sind auf lehmige Steilufer zum Bau von Brutröhren angewiesen. Durch Blocksteine wird oft die Neuenstehung von Steilufern unterbunden, um landwirtschaftliche Flächen zu schützen.

Ein Sumpf ist ein Feuchtgebiet mit permanentem Wasserüberschuss. Sumpfpflanzen wie Seggen gehören zur typischen Vegetation. Besonders in Flussauen findet man häufig Sümpfe. Im Gegensatz zu Mooren haben Sümpfe keine Torfschicht. Aus Sümpfen können aber Moore werden, da auf Grund der feuchte des Bodens organisches Material nicht vollständig zersetzt wird (anmoorige Böden).

In natürlichen Fließgewässern bremsen umgestürzte Bäume, große abgebrochene Äste oder Treibholzansammlungen im Flussbett die Strömung und lassen Rückströmungen und Stillbereiche entstehen. Insbesondere in Außenkurven führt die erodierende Tätigkeit des Wassers dazu, dass die Wurzeln nahe am Ufer stehender Bäume unterspült werden. Im Laufe der Zeit stürzen einzelne Bäume in das Gewässer. In den freigelegten Wurzeln und dem untergetauchten Astwerk können sich Fischen vor Fisch fressenden Vögeln verstecken und Schutz vor der reißenden Strömung bei Hochwassern finden. Durch die strömungsbrechende Wirkung dickerer Stämme lagert sich in deren oberem Staubereich Feinsediment ab, während im turbulenten Wasser unterhalb des Stammes meist nur gröberer Kies zum liegen kommt. Totholz ist deshalb von großer Bedeutung für die Strukturvielfalt von Fließgewässern.

Da die Stauwirkung von Totholz das Abfließen von Hochwasserspitzen verlangsamt und quer liegende Bäume zudem gefährlich Fallen für Kanuten bilden können, wird Totholz heute meist gezielt an ausgewählten Stellen eingebracht oder nur an solchen Stellen im Gewässer belassen.

Der Begriff Überschwemmungsgebiet bezeichnet die Fläche zwischen Fluss und Deichen (oder Hochufern) sowie sonstiges Gebiet, das bei Hochwasser überschwemmt oder durchflossen wird. Überschwemmungsgebiete sind zur Abpufferung von Hochwasserspitzen (Hochwasserentlastung) besonders wichtig, weil sie große Mengen Wasser aus der Hochwasserwelle aufnehmen und zurückhalten können (so genannte Retention).

Im Gegensatz dazu spricht man von überfluteten Gebieten (Flutgebieten), wenn Flächen mit Bebauung oder sonstige nicht als Überschwemmungsfläche geplante Fläche überschwemmt werden.

Die Größe der Überschwemmungsgebiete an den Flüssen NRWs hat in den letzten 100 Jahren durch Eindeichung, Besiedlung, Verkehrsflächen etc dramatisch abgenommen. Gleichzeitig stieg der potentielle wirtschaftliche Schaden, den Überflutungen anrichten können, erheblich.

Wenn ein Fluss oder ein See durch die Einleitung von organischen Schadstoffen (z.B. menschliche Exkremente, Gülle etc) überdüngt wird (Eutrophierung), vermehren sich die Wasserpflanzen und besonders Algen schlagartig. Wenn sie absterben, verbrauchen sie mehr Sauerstoff, als im Wasser vorhanden ist. Folge dieses Sauerstoffmangels ist, dass Leben, außer einigen Pilzen und Bakterien, in diesem Gewässer erlischt. Wissenschaftlich wird dieses Phänomen "Rasante Eutrophierung" genannt. Die Tierartengemeinschaft, insbesondere die Artenzusammensetzung und die Häufigkeit des Auftretens einzelner Arten, ist in einem solchen Prozess starken Veränderungen unterworfen. Anspruchsvolle Arten verschwinden ganz.

Ein Vorfluter bezeichnet ein Gewässer in das mit wasserrechtlicher Erlaubnis Abwasser eingeleitet wird. Vorflut bezeichnet technisch lediglich die Möglichkeit Wasser durch natürliches oder ein künstlich geschaffenes Gefälle abfließen zu lassen. Der Begriff Vorfluter wird jedoch vor allem im Zusammenhang mit Abwässern gebraucht.

Man unterscheidet katadrome und anadrome Fischarten. Katadrome Fischarten Laichen im Meer. Die Larven und Jungtiere Wandern ins Süßwasser und verbringen dort einen Teil oder sogar den größten Teil ihres Lebens. Als erwachsene (adulte) Fische kehren sie zum Laichen ins Meer zurück. Der Aal und in gewissem Maß auch die Flunder sind Beispiel für katadrome Fischarten.

Anadrome Fischarten leben als adulte Tiere im Meer und kehren nur zum Laichen in das Süßwasser zurück. Dort werden sie geboren und sie verbringen auch einen Teil ihrer Zeit als Jungtier (juveniles Tier) im Süßwasser. Beispiele sind Lachs, Stör, Meerforelle und Maifisch sowie Meer- und Flussneunauge. Letzter sind zwar keine Fische im taxonomischen (Lehre von der Systematik der Arten) Sinne, werden aber oft zu den Fischartigen gezählt.

Natürlicherweise wären die Ufer eines größeren Flusses wie der Sieg zum großen Teil mit Weiden bestanden. Auf den am längsten überfluteten angrenzenden Landbereichen wüchsen Erlen und Pappeln. Alle diese Bäume haben relativ „weiches“ Holz, diese Wälder werden deshalb als Weichholzaue bezeichnet. Die Zonierung kommt dadurch zustande, dass nur Weiden mit ihren elastischen Ästen die extremen mechanischen Belastungen bei Hochwasser oder Eisgang aushalten können. Außerdem besitzen sie ein enormes Ausschlagvermögen. Abgerissene Zweige können, wenn sie irgendwo angespült werden, ausschlagen und neue Wurzeln bilden. Pappeln und Erlen sind nicht ganz so elastisch, ihr Holz splittert leichter. Sie sind daher en etwas höheren Stellen zu finden, tolerieren aber lang andauernde Überschwemmungen. Nur diese Baumarten können die schlechte Sauerstoffversorgung der Wurzeln, die während der Überschwemmung auftritt, längere Zeit aushalten.

An den Fließgewässern NRWs finden sich noch einige größere Weichholzauenreste. Noch wesentlich häufiger als gut zonierte Auwälder sind lückige Streifen von uferbegleitenden Silberweiden. Weiden gelten jedoch als Abflusshindernisse, so dass eine stärkere Ausbreitung der Bäume oftmals durch Entfernen der Weiden unterbunden wird.

Wehre und Wehranlagen, Wasserkraftnutzung

Wehre sind künstliche Querbauwerke und bewirken den Aufstau eines Gewässers. Wehre sind bei Normal- und Niedrigwasser für die Gewässerorganismen nahezu unüberwindbare Hindernisse, falls nicht ein ausreichender Wasserabfluss über eine spezielle Umgehung des Wehr erfolgt (z.B. über eine Fischtreppe). An vielen Wehren ist der Wasserabfluss über so genannte Schütze regulierbar.

Wehre und Wehranlagen werden vorwiegend aus zwei Gründen gebaut:

- Zum Aufstau von Fließgewässern zur leichteren Nutzung der Wasserkraft. Die Wasserkraft kann entweder direkt an der Wehranlage genutzt werden, oder es zweigt aus dem Staubereich ein Kanal (z.B. Mühlenkanal) ab, der das Wasser zum Ort der Nutzung (z.B. Mühlrad) transportiert. Dabei wird oft ein Großteil des Wassers in einen Kanal ausgeleitet. Weiter flussabwärts, z.T. erst nach Kilometern, gelangt das Wasser wieder in das eigentliche Flussbett zurück. Dazwischen ist der Abfluss im Flussbett stark reduziert (Ausleitungsstrecke). Heute sind oft kleinere Wasserkraftwerke zur Gewinnung von Elektrizität an alten Wehranlagen angebracht.

- Zur Verlangsamung des Flusses und Vernichtung seiner Strömungsenergie. Durch den Stau wird die Strömungsenergie des Flusses über eine längere Strecke gespeichert. Zwar wirkt dafür im Bereich des Überfalls (d.h. im Bereich des von der Wehrkrone stürzenden Wassers) die aufsummierte Kraft des Wassers, diese wird jedoch durch die spezielle Anlage des Wehrs in Form von Wasserwalzen (Wasserstrudel um die Längsachse des Fließquerschnitts) vernichtet. Hinter dem Wehr ist dem Fluss ein großer Teil seiner Energie, die z.B. zur Ausbildung von Mäandern beiträgt, genommen.

Grundsätzlich verändern Wehranlagen den Charakter eines Fließgewässers erheblich. Aus einem ehemals schnell fließenden Gewässerabschnitt wird über Kilometer fast ein Stillgewässer. Entsprechend verändert sich die Tierartenzusammensetzung.

Bei der ersteren Art von Wehranlagen ist die Restwassermenge (nicht abgeleitete Wassermenge) kritisch, die im Ausleitungsstück (d.h. der Flussabschnitt an dem das abgeleitet Wasser fehlt) verbleibt. Zu wenig Restwasser bedeutet schlechte Lebensbedingungen für Fische und andere Wasserlebewesen. Außerdem können Wanderfische Ausleitungsstücke mit zu wenig Wassertiefe nicht passieren. Da die Restwassermenge für die Energiegewinnung nicht zur Verfügung steht, wird zwischen Kraftwerksbetreibern und Naturschützern um die Restwassermenge oft heftig gestritten.

Beide Arten von Wehren sind große Hindernisse für den Fischaufstieg, der vor allem für wandernde Fischarten wie Lachs und Aal überlebenswichtig ist. Aber auch andere Arten wie Forelle, Barbe und Nase legen zu ihren Laichplätzen oft größere Distanzen zurück. Ist dies nicht möglich, bleibt der Fortpflanzungerfolg oft gering und die Fischbestände können sich nicht ohne Hilfe des Menschen halten. Um die Durchwanderbarkeit für Fische, aber auch für andere wasserlebende Tiere trotzdem zu ermöglichen, werden verschiedene Fischaufstiegshilfen, z.B. Fischtreppen, Umgehungsgerinne und raue Rampen gebaut.